-

文化中国行丨多产融合,激荡沿口古镇“一池春水”

走进沿口古镇,探访当地历史文化遗产如何焕发生机。文化中国行丨走进“川南木雕瑰宝”春秋祠,百年古建筑焕发新活力

作为全国重点文物保护单位、国家AAA级旅游景区、泸州市优秀爱国主义基地,近日春秋祠又入选第三批省级地名保护名录。文化中国行丨传承400余年,这款伞为何被称为“中国民间伞艺的活化石”?

分水油纸伞的制作技艺,距今已有400余年的历史,有着“中国民间伞艺的活化石”的美誉。

文化中国行丨重温烽火中的梨园担当 新编京剧《新声》再现京剧入川历程

9月1日—2日,成都新声剧场,成都市京剧研究院新编京剧《新声》连演两场。作为2025年荟萃蓉城暨第八届天府戏剧季精品剧目,本剧以成都京剧老一辈艺术家为原型,带领蓉城观众重温梨园中的抗战呐喊与京剧入川发展的历程。

文化中国行丨从德昌到巴黎,傈僳族这项织布技艺在变迁中坚守

作为国家级非遗代表性项目,德昌傈僳族火草织布技艺是了解傈僳文化的一扇窗。

文化中国行|烟火气中再现革命暗战,“荷花奖”舞剧《努力餐》再登舞台

8月19日至20日,“荷花奖”舞剧《努力餐》在成都高新中演大剧院演出,以舞蹈形式讲述了革命先辈在成都“努力餐”餐馆掩护下与敌人开展情报斗争的故事。该剧在2020年荣获第十二届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖,通过生活化的舞蹈动作和四川文化元素,展现了革命先辈的英勇与坚定。

文化中国行|四川石窟寺不当妆彩清理保护取得重要突破:“拈花微笑”迦叶佛像的“花衣服”被洗干净了

2023年底,四川南江一处北魏时期摩崖造像被不当妆彩一事引起关注。调查显示,全省多地石窟寺存在不当妆彩现象,文物价值受损。经过四川文保人员的努力,已有8处石窟造像成功清理不当妆彩。未来将推广《石窟寺不当妆彩清理保护工作规程》,让更多石窟造像恢复原貌。

文化中国行丨大雅堂前诗意氤氲 南北名兰共谱文化交响

8月15日,第三届杜甫草堂兰花展夏季展启幕,由成都杜甫草堂博物馆与苏州留园、北京中山公园、广州兰圃共同呈现。展览展示了南北名兰,其中“朱德兰”承载着跨越半个多世纪的历史情谊。展览分为四大展区,各具特色,不仅是一场视觉盛宴,也是一次文化传承的展示。活动还包括兰花集市、青少年研学课程及文化讲座,令传统兰艺焕发新生。

文化中国行丨寻踪太白故里:古典文学学者感悟千年诗心

8月2日至3日,一场连接古今的学术会议——成都杜甫草堂博物馆第八届全国硕博研究生学术会议暨李杜研究学术会议在诗仙故里举行。

文化中国行丨小剧场里讲故事,走进《共生》舞台上的“家长里短”

8月3日,在成都国际剧场,打磨后重新上演的小剧场话剧作品《共生》落下帷幕。

文化中国行丨川博流动博物馆开进宽窄巷子

当四川最大的综合性博物馆和成都旅游地标宽窄巷子相遇,会擦出怎样的火花?

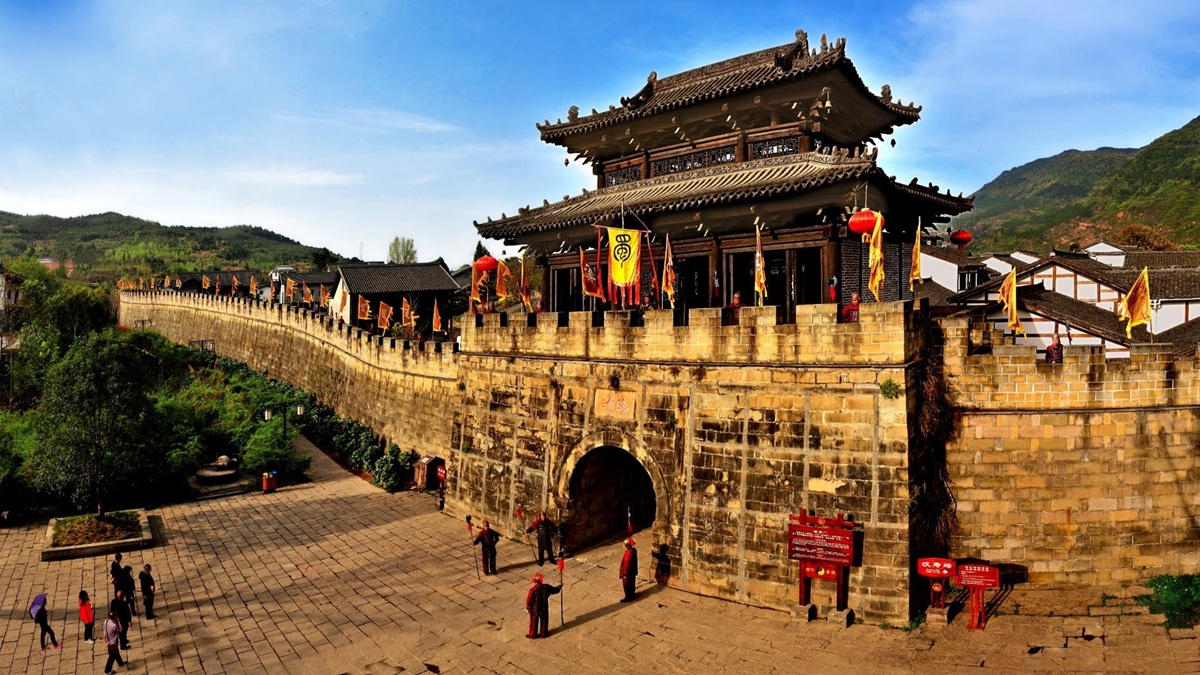

一角飞檐载风华(文化中国行·华夏博物之旅·传统建筑)

飞檐是中国古代建筑的檐部形式,广泛应用于宫殿、庙宇、亭、台、楼、阁等建筑的屋顶转角处,其设计蕴含着深厚的天人哲思。飞檐形式的起翘和出翘最早可追溯至东汉,至明清时期已规范化,并通过精巧的设计增强了建筑物的防水和防雪功能。

文化中国行丨侨乡文昌十八行村古民居:门门相对 兄弟同心

十八行村位于海南文昌会文镇,是保存最完整的明清古村落之一,拥有500多年历史。村中的“九牧堂”和“兄弟同心,邻里不欺”的祖训是其特色。村民重视教育,曾走出过秀才、举人和进士。村中保存着众多古宅和文物,如抱鼓石和上马石。随着海南自贸港建设,十八行村正焕发新貌,成为连接海外华侨与家乡的情感桥梁。