-

四川在线:

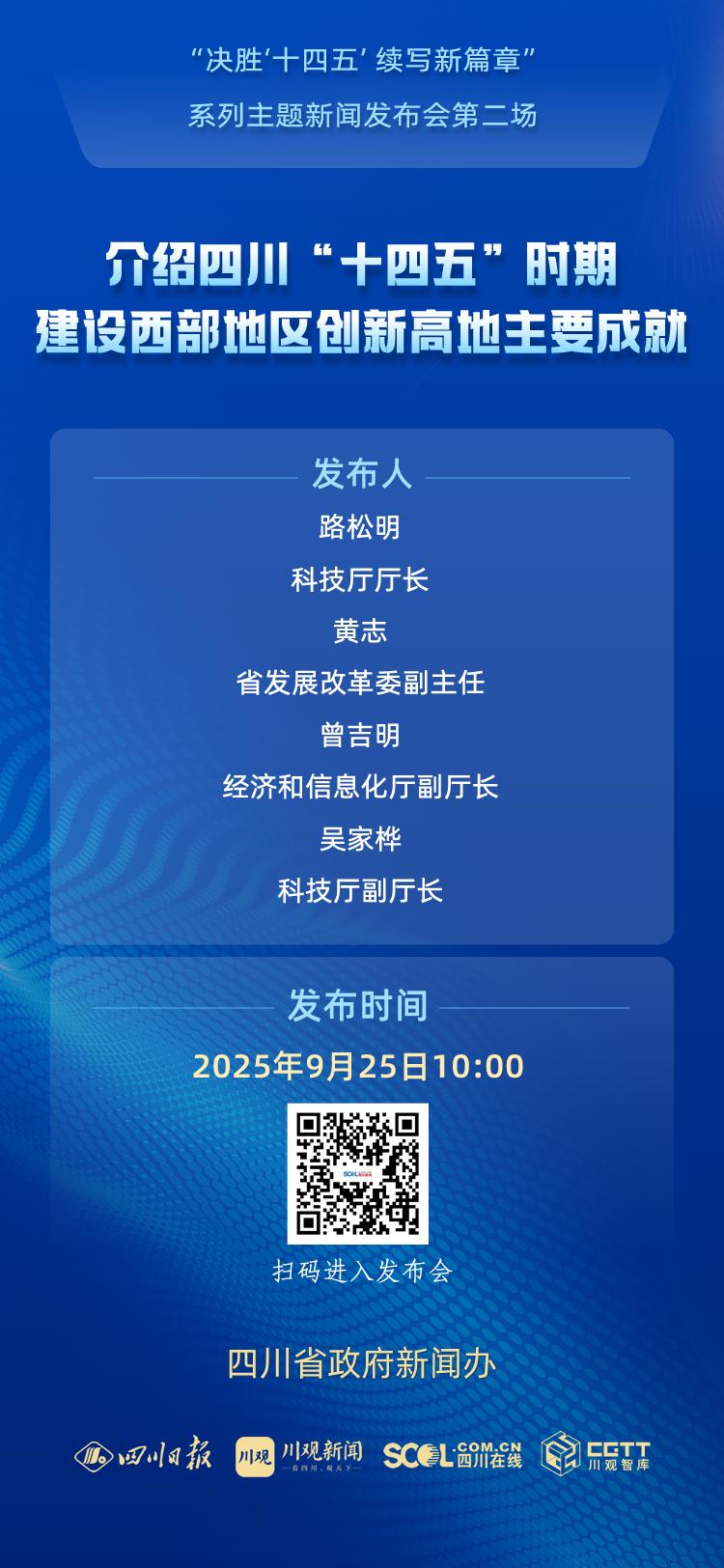

2025年9月25日(星期四)10:00,省政府新闻办在四川新闻发布厅举行“决胜‘十四五’ 续写新篇章”系列主题新闻发布会第二场,科技厅厅长路松明围绕四川“十四五”时期建设西部地区创新高地主要成就作介绍并答记者问,省发展改革委副主任黄志、经济和信息化厅副厅长曾吉明、科技厅副厅长吴家桦参加答记者问。

-

四川在线:

发布会由省新闻中心主任李雄艳主持。

-

主持人 李雄艳:

女士们、先生们,大家上午好,欢迎出席省政府新闻办新闻发布会。

-

主持人 李雄艳:

今天我们继续举行“决胜‘十四五’ 续写新篇章”系列主题新闻发布会,我们非常高兴地邀请到科技厅厅长路松明先生、省以工代赈办主任陈亮先生、经济和信息化厅副厅长曾吉明先生、科技厅副厅长吴家桦先生,请他们介绍四川“十四五”时期建设西部地区创新高地主要成就,并回答大家关心的问题。

-

主持人 李雄艳:

下面,我们首先请路松明厅长介绍总体情况。

-

路松明:

各位媒体朋友,女士们、先生们,大家好!感谢大家对四川科技创新工作的关心与支持。“十四五”以来,四川认真贯彻习近平总书记系列重要讲话和对四川工作的重要指示精神,坚定实施创新驱动发展战略,以成渝地区区域科技创新中心建设为牵引,体系化推进科技创新和科技成果转化,坚决扛起打造西部地区创新高地、建设更高水平科技强省的使命担当。下面,我从综合能力、创新平台、技术攻关、创新主体、人才高地、区域协同这6个方面向大家总体上介绍一下有关情况。

-

路松明:

1、“十四五”以来,四川综合创新能力稳步提升。

-

路松明:

研发经费投入持续增长。全省研发经费投入预计达到1500亿元左右、比2020年增长40%以上,基础研究经费投入占研发经费投入比重预计可达6.5%,企业和政府的投入意愿和能力持续增强。

-

路松明:

科技创新产出量质齐升。在2024软科世界一流学科排名中,四川14所高校138个学科进入世界一流学科行列,2所高校的6个学科(四川大学的化学工程、生物医学工程、口腔医学、矿业工程,电子科技大学的通信工程、遥感技术)位列全球TOP10;全省每万人高价值发明专利拥有量达到7.94件,是2020年的2.7倍;技术合同成交额突破2600亿元,比2020年翻了一番。

-

路松明:

高新技术产业规模不断壮大。全省高新技术产业营业收入占规上工业比重由2020年的31.9%提高到40.9%,增长9个百分点。2024年,全省人工智能、生物技术、核技术应用等新兴产业增加值增长超过20%,成为经济增长新的重要拉动力。

-

路松明:

2、“十四五”以来,高能级创新平台加快建设。

-

路松明:

国家级创新平台加速落地。在川国家级创新平台增至205个,包括西部唯一的国家实验室、28个全国重点实验室、4个国家级创新中心在内,形成了涵盖基础研究、应用研究、技术开发的全链条创新平台体系。

-

路松明:

大科学装置集群发展。加快建设10个国家大科学装置,其中:高海拔宇宙线观测站“拉索”取得多项突破性科学发现、跻身世界一流,“中国环流器”系列装置创造多项运行纪录,锦屏地下实验室诞生50余项国际领先研究成果,转化医学重大科技基础设施把生物治疗成果从基础研究到临床应用的时间缩短30—50%。

-

路松明:

天府实验室整体成势。聚焦电子信息、生命科学、生态环境等四川科技创新优势领域,布局建设天府兴隆湖实验室、天府绛溪实验室、天府锦城实验室、天府永兴实验室,已全部进入实体化运行,成为吸引和集聚顶尖人才、开展前沿基础研究、关键技术攻关和重大科技成果转化的核心力量。

-

路松明:

3、“十四五”以来,关键核心技术攻关取得重大突破。

-

路松明:

围绕国家所需和四川所能,实施前沿科技攻坚突破行动,在多个战略领域取得标志性成果。

-

路松明:

航空航天领域。圆满完成嫦娥六号、天问一号、北斗三号等国家重大工程的配套任务,全球首颗AI大模型科学卫星发射,歼—20、翼龙无人机等“四川造”大国重器闪耀世界。

-

路松明:

电子信息领域。集成电路、新型显示、软件与信息安全等领域突破了一批关键技术,国际首款氮化镓量子光源芯片发布,“四川造”C86芯片实现大规模国产替代,柔性显示屏出货量全国领先,成都高新区、绵阳科技城在国产替代和自主可控方面作出突出贡献。

-

路松明:

装备制造领域。清洁能源装备技术达到世界领先水平,白鹤滩百万千瓦水轮发电机组重新定义巨型水电机组的可靠性标准,国内首台F级50兆瓦重型燃气轮机开启工程应用,全球最大26兆瓦级海上风电机组助力我国风电向深海远海挺进。高端轨道交通装备研发能力持续增强,四川造盾构机“川山甲1号”下线并出口欧洲。

-

路松明:

生物医药领域。在创新药、高端医疗器械、核医学、疫苗等领域研发出一批重磅产品,首款TROP2国产抗体偶联药物获批上市,全球首款重组三价新冠疫苗获批紧急使用,国内首台有望“秒杀”癌细胞的Flash放疗设备进入临床试验。

-

路松明:

先进材料领域。在钒钛、稀土、硅材料等特色资源深度开发和综合利用上取得重要进展,钒、钛资源综合利用率分别提升到50%、35%,航空级海绵钛、硅基负极材料等多项新技术、新产品保持国内领先水平。

-

路松明:

4、“十四五”以来,创新主体活力持续迸发。

-

路松明:

高新技术企业队伍壮大。全省高新技术企业达到1.9万家,是2020年的2.4倍;科技型中小企业同样大幅增长,达到2.4万家,这都成为我省经济高质量发展的生力军。

-

路松明:

企业创新主体地位强化。支持领军企业牵头组建绿氢、人形机器人等8个创新联合体,企业牵头承担的重大科技攻关和成果转化项目的比例已提高到60%。企业研发经费投入比2020年增长58.4%,企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化应用中的主体地位更加突出。

-

路松明:

创新创业生态持续优化。科技企业孵化器、众创空间等蓬勃发展,国省级孵化载体达到565个,为创业者提供了优质土壤。我们还深入实施“聚源兴川”行动,创新开展企业找技术、成果找市场“双向揭榜挂帅”,促成一批科技成果落地转化。大力实施“天府科创贷”,常态化举办“创投天府·周周见”。在中基协备案的存续私募基金规模达到2927亿元,着力投早、投小、投长期、投硬科技。

-

路松明:

5、“十四五”以来,创新人才高地加快建设。

-

路松明:

实施更加开放的人才政策,持续实施“天府英才”工程,依托重大项目、重大平台,集聚了一批两院院士、国家级领军人才和高水平创新团队,在川两院院士达到67人,研发人员突破40万人,各类专业技术人才达到454万人。

-

路松明:

强化青年人才培养使用,设立省自然科学基金,每年支持基础研究项目达到2000项以上;大力实施“萃青工程”,青年科技人才担任省级科技计划项目负责人的比例达到60%以上,青年科技人才挑大梁、当主角的作用日益凸显。

-

路松明:

完善人才服务体系,全面推行“天府英才卡”制度,优化外国人来华工作许可管理,为各类高层次人才集成提供创新创业、人才安居等优质服务,四川特别是成都已经成为全国高层次人才创新创业的重要聚集地。

-

路松明:

6、“十四五”以来,区域协同创新格局加速优化。

-

路松明:

川渝科技协同创新方面。中央科技委把成渝地区纳入国家科技创新体系总体布局,出台专门的顶层设计文件,给予“一揽子”政策支持。我们与重庆共建西部科学城,连续举办两届“一带一路”科技交流大会,共建川渝联合重点实验室11个,实施川渝科技创新合作计划项目257项,整合共用大型仪器设备1.4万台(套),共同打造电子信息、生物医药等世界级先进制造业集群,成为引领西部创新的“双引擎”。

-

路松明:

省内区域创新布局方面。发挥成都、绵阳两大创新主引擎的辐射带动作用,布局建设德阳、泸州、宜宾、南充等特色创新高地,支持其他市(州)探索“总部+基地”“研发+制造”等合作模式,构建核心带动、多点支撑、相互配套的省域科技创新体系,促进各区域创新能力梯次发展、融通协同,带动全省创新能力整体提升。成都在全球百强科技集群排名已经提升到第24位,绵阳在全国科技创新城市排名提升到第15位。

-

路松明:

总体来看,“十四五”期间,四川在建设西部地区创新高地的征程上迈出了坚实步伐。我们通过搭建高能级平台、攻克关键技术、培育创新主体、汇聚顶尖人才、深化区域协同,四川的科技创新综合实力得到了明显提升,不仅有力支撑了全省经济社会的高质量发展,也为国家科技自立自强贡献了重要的四川力量,为“十四五”收官和迈向“十五五”奠定了坚实的基础。

我就先介绍这些。谢谢大家。 -

主持人 李雄艳:

谢谢路松明厅长的介绍,下面进入提问环节,提问前请先通报所在的新闻机构。

-

科技日报记者:

科技日报记者提问。科技日报一直以来非常关注四川的科技创新工作。我的问题是,近年来四川在建设重大科技基础设施方面都取得了哪些重要进展,下一步我们有哪些考虑?谢谢。

-

陈亮:

谢谢这位记者朋友。我来回答这个问题。

-

陈亮:

重大科技基础设施是抢占世界科技前沿、提升原始创新能力、服务国家战略需求的“国之重器”。省委、省政府高度重视,将其作为强化战略科技力量的关键举措,系统谋划,强力推进落地。省政府出台科创10条,“一事一议”支持国家重大科技基础设施,真金白银激励科研人员创新创造。目前,我省立足特色禀赋优势,遵循创新集聚规律,正在加快打造先进核能、天文观测、深地科学、生物医药等世界一流重大科技基础设施集群,已产出系列重大原创性成果。

-

陈亮:

一是在成都打造国际前沿的核聚变研究集群。在磁约束方面,建成“新一代人造太阳”中国环流三号,是我国目前规模最大、参数最高的托卡马克装置。在惯性约束方面,布局国家重大科技基础设施电磁驱动聚变大科学装置,将实验验证世界首创的Z箍缩+局部点火聚变靶技术。我省作为全国唯一集聚磁约束、惯性约束全路径核聚变研究主流路线的省份,正在加快实现双线技术突破,比如,中国环流器系列装置屡创运行纪录、电子离子突破“双亿度”,标志我国核聚变研究挺进燃烧实验。

-

陈亮:

二是在甘孜打造世界海拔最高的天文观测集群。在稻城海拔4000米以上的高高原地区,建设多项科学指标居世界第一的高海拔宇宙线观测站、全球最大综合孔径的圆环阵射电望远镜等天文观测设施,运用射电、红外、光学、紫外、X射线、伽马射线等多种手段,覆盖从宇宙线观测到对日、对月观测等多对象的全方位天文观测设施集群。其中,高海拔宇宙线观测站发现人类迄今为止最高能量光子、最亮伽马射线暴,确认首个超级宇宙线源,多次入选中国十大科技进展、十大科技新闻。

-

陈亮:

三是在凉山打造全球最深的深地科学设施集群。在锦屏山地下2400米处建设世界最深、可用空间最大、综合条件最好的锦屏深地实验室,已集聚清华大学、中国原子能科学研究院等10余个科研团队,形成粒子物理、宇宙学、生命科学等多学科交叉的世界级开放共享实验平台,取得了世界最强流深地核天体物理加速器成功出束、国际领先的轻暗物质—电子相互作用直接探测结果等多项重大前沿科学成果。

-

陈亮:

四是在成都打造全国链条最全的生物医药创新集群。以促进基础研究成果快速转化为临床诊治技术的转化医学研究设施为牵引,集聚建设国家精准医学产业创新中心、同位素及药物国家工程研究中心、生物靶向药物国家工程研究中心等创新平台,形成从生物医药领域基础研究到中试验证到临床应用的完整创新链产业链,拥有生物医药领域国家级创新平台“全牌照”,成功研发肿瘤mRNA疫苗、骨骼肌松弛药物、芦康沙妥珠单抗(佳泰莱)等多种创新药物,有力保障了人民生命健康。

-

陈亮:

下一步,我们将加快推动重大科技基础设施集群建设,不断提升运行效能,支持设施沿链布局产业创新中心、工程研究中心等产业技术创新平台,大力促进设施开放共享和“沿途下蛋”。同时,继续争取更多国家重大科技基础设施落地四川,面向产业重大需求再布局一批省重大科技基础设施,更好发挥设施在汇聚创新资源、吸引全球人才、产出原创成果、支撑产业发展等方面的重要作用。

谢谢。 -

主持人 李雄艳:

谢谢陈亮主任,请继续提问。

-

中国发展改革报社记者:

中国发展改革报社记者提问。党的二十届三中全会《决定》对深化科技体制改革、构建支持全面创新体制机制进行了专章部署。我们了解到,四川是国家科技人才评价改革综合试点地区,职务科技成果权属制度改革也是源自于四川的一项原创性改革。能否介绍一下这两项改革的进展情况?谢谢。

-

吴家桦:

感谢这位记者的提问。下面,我简要介绍一下这两项改革的进展情况。

-

吴家桦:

关于科技人才评价改革。2024年1月,科技厅等九部门印发《四川省科技人才评价改革试点方案》,遴选22家单位开展试点,着力构建了以创新价值、创新能力、创新贡献为导向的科技人才评价体系。

-

吴家桦:

一是聚焦“评什么”,健全科技人才分类评价标准。我们针对重大攻关任务、基础研究、应用研究和技术开发、社会公益研究这4类人才,分别按照突出服务支撑重大战略需求、突出学术贡献和创新价值、突出技术突破和产业贡献、突出服务支撑效能和社会实际贡献,构建了差异化的分类评价体系。

-

吴家桦:

二是聚焦“谁来评”,完善科技人才多元评价方式。通过完善科研任务结果导向的评价机制、统筹同行评价、服务对象评价、社会评价、引入学术团体和专业机构第三方评价等方式,构建多方参与、权责明晰、科学公正的科技人才评价格局。

-

吴家桦:

三是聚焦“怎么评”,开辟科技人才评价特殊通道。我们实行基层人才特殊评价制度,对长期在艰苦地区一线工作的科研人员优化评价权重并给予倾斜;完善青年科技人才评价措施,不将资历和以往研究成果作为青年人才主要评价依据或限制性条件。

-

吴家桦:

四是聚焦“怎么用”,优化科技人才评价良好生态。重点在科技项目、科研自主权、科技奖励等方面给予倾斜;将人才类项目纳入科研经费“包干制”试点范围;建立首席科学家负责制,赋予其科研经费配置等自主权。

-

吴家桦:

试点以来,我省已优化评价标准50余项,惠及科技人才超3万名。下一步,我们将持续分类完善科技人才评价标准,加快健全更加符合科研活动规律的评价体系与考核机制。

-

吴家桦:

关于职务科技成果权属制度改革。去年,科技厅会同省直有关部门先后出台了《关于全面深化职务科技成果权属制度改革的实施方案》《四川省职务科技成果单列管理操作指引》,将改革不断引向深入。

-

吴家桦:

一是采取多种形式赋权,破解“不愿转”的思想。明确科研单位可通过约定比例赋权、完全比例赋权、单位让渡权属等形式,赋予科研人员职务科技成果所有权或者长期使用权。

-

吴家桦:

二是实行成果单列管理,消除“不敢转”的顾虑。科技成果在形成资产前,实行台账管理。科技成果形成无形资产的,在国资管理信息系统中实行单独标识管理。科技成果作价投资形成的国有股权,不纳入国有资产保值增值管理考核范围。

-

吴家桦:

三是赋予更大自主权限,走出“不想转”的困境。科研单位享有职务科技成果管理自主权,职务科技成果转化收入全部留归本单位。对科研单位将横向科研项目结余经费出资科技成果转化的,视为职务科技成果转化行为。

-

吴家桦:

四是完善转化服务体系,解决“不会转”的难题。通过实施“聚源兴川”行动、推广“线上科创通+线下科创岛”服务模式、建立“1+N”中试服务体系、培养技术转移人才等,全面加强成果供需对接服务,从而让更多成果转化为现实生产力。

-

吴家桦:

目前,全省累计完成职务科技成果赋权2905项,合作或新成立公司770余家,带动企业投资近245亿元。下一步,我们将出台科技成果转化尽职免责工作指引,进一步为科研单位和科研人员松绑减负,打消科研单位深化改革的顾虑。

我的回答就这些,谢谢。 -

主持人 李雄艳:

谢谢吴家桦先生,请继续提问。

-

中新社记者:

中新社记者提问。产业科技创新是推动新型工业化的核心动力,在“十四五”期间,四川在产业科技创新方面采取了哪些措施?取得了怎样的成效?谢谢。

-

曾吉明:

谢谢您的提问,这个问题我来回答。

-

曾吉明:

“十四五”以来,我们聚焦构建富有四川特色的现代化产业体系,大力推动产业创新和科技创新深度融合,着力在“技术攻关、主体培育、平台建设、成果转化、示范应用”等五个方面下功夫,以产业创新加快形成新质生产力,把创新势能加快转化为产业动能,全省规上工业企业研发投入、研发强度分别增长了50%和41%,高技术制造业增加值年均增速超过10%。关于“十四五”期间产业科技创新方面取得的成效,我想用五句话来总结。

-

曾吉明:

一是技术攻关成果更“多”了。常态化推进关键核心技术“揭榜挂帅”,积极承接国家科技重大专项、国家重点研发计划和产业基础再造工程技术创新项目,涌现出世界首台500兆瓦冲击式水电机组、8万吨模锻压机模具、AE200型载人电动垂直起降飞行器等一大批标志性成果。

-

曾吉明:

二是创新主体实力更“强”了。培育国家单项冠军企业29家,专精特新“小巨人”企业486家,省级专精特新中小企业4517家,国省级企业技术中心1819家,数量均居西部首位。中国500强企业17家,全国新经济500强企业达到10家。

-

曾吉明:

三是创新平台建设更“快”了。高质量建设国家超高清视频创新中心,成功研制超高清智目一号8K镜头、磐石一号光学防抖模组等一批自主可控、首台套成果。培育了34家产业技术基础公共服务平台,布局建设了人形机器人、工业云制造等17家省级制造业创新中心,数量增长近3倍。

-

曾吉明:

四是成果转化机制更“活”了。组织实施“企业找技术”揭榜挂帅,成功揭榜项目67个。重点培育省级制造业中试平台194家,其中16家入选国家培育名单,入选数量居全国第五。选聘高校院所优秀人才赴企业担任“技术总师”,为企业开展研发攻关、成果转化和人才培养“铺路架桥”。

-

曾吉明:

五是新应用新场景更“广”了。落实“首台套首批次首版次”政策,高端能源、工业母机等重大装备形成示范应用。实施制造业智改数转行动,通过“两化”融合贯标企业超1600家。布局发展卫星网络、无人机等25条新赛道产业,近两年全省新兴产业增加值年均增速超过20%。

-

曾吉明:

下一步,我们将围绕产业链、创新链、资金链、人才链“四链融合”,全力突破“卡脖子”“掉链子”关键核心技术,做强做优创新主体,提升研发能力水平,发挥创新平台溢出效应,畅通科技成果产业化路径,持续推动科技创新和产业创新深度融合,带动产业发展实现跃迁升级。

谢谢。 -

主持人 李雄艳:

谢谢曾吉明先生,请继续提问。

-

四川日报记者:

四川日报记者提问。企业是创新的主体,我省在助力企业提升创新能力方面有哪些举措,取得了什么效果?

-

路松明:

感谢这位记者朋友的提问,这个问题我来回答。

-

路松明:

企业作为科技创新的重要主体,是推动科技创新和产业创新融合发展的主要力量。“十四五”以来,我们着力强化企业创新主体地位,刚刚也讲到了,截至目前全省高新技术企业达到1.9万家、科技型中小企业达到2.4万家,均比“十三五”末有了大幅度增长,企业在科技创新和产业创新中的作用越来越突出。我从三个方面作个简要回答。

-

路松明:

一是聚焦“提能力”,推动创新资源向企业集聚。我们支持企业建设重大创新平台,由企业牵头建设省重点实验室26家、省技术创新中心11家、省工程技术研究中心292家,这些分别占全省同类平台的比重达到20%、73%、75%。支持企业加大研发投入,实施企业研发投入后补助,投入财政经费1.8亿余元,撬动企业增加研发投入87亿余元,带动全省研发经费稳定增长。支持企业引育高层次人才,“天府青城”计划科技创新领军人才、青年科技人才项目中企业人才不少于1/2,引导科技人才向企业集聚。

-

路松明:

二是聚焦“激活力”,支持企业承担重大任务。我们充分发挥企业“出题人”作用,调整重大科技任务凝练生成方式,建立面向企业的技术需求常态化的征集机制,让企业提出需要解决的关键核心技术问题。充分发挥企业“答题人”作用,支持企业牵头承担重点产业链科技攻关项目,开展企业找技术、成果找市场“双向揭榜挂帅”,鼓励企业联合高校、院所和上下游企业,协同突破产业链“卡脖子”“掉链子”问题,企业牵头承担科技攻关和成果转化项目的比例提高到60%。充分发挥企业“阅卷人”作用,以重大科技任务为牵引,支持企业牵头组建8个创新联合体,由企业“出题、出资”并作为成果的“阅卷人”全程参与,累计开展联合攻关200多项。

-

路松明:

三是聚焦“添动力”,强化企业全生命周期服务。我们积极打造孵化载体,为科技型中小企业提供物理空间、基础设施及孵化服务,565家国省级孵化载体累计孵化企业2.7万家。大力发展科技金融,组建运行规模50亿元的科技成果转化引导基金、100亿元的高校科技成果转化基金、50亿元的科创协同母基金、100亿元的创业投资S基金等等;常态化开展“创投天府·周周见”投融资路演活动,助力初创期企业增信融资;大力推广“天府科创贷”,已向企业放贷700余亿元,企业融资成本平均降低30%以上。推动企业上榜上市,培育省级瞪羚企业312家、全球独角兽企业9家;上市科技型企业达到94家,占全省上市企业总量的52.8%。

-

路松明:

当然,我们也认识到在发挥企业创新主体方面还有很多不足,还有大量工作特别是体制机制改革方面工作需要做。下一步,我们将持续强化企业主导的产学研、上下游、左右岸协同创新,支持和引导企业普遍建立研发机构、加大科研投入、开展研发活动,不断提升企业创新能力,夯实企业创新主体地位,推动科技创新与产业创新融合发展。我就回答这些。

-

主持人 李雄艳:

谢谢路松明厅长,请继续提问。

-

四川经济日报记者:

四川经济日报记者提问。去年省委十二届五次全会部署了六个重大科技专项。请问在组织这些重大科技项目方面,有哪些改革措施?能否介绍几项已经解决的关键核心技术或取得的标志性成果?谢谢。

-

吴家桦:

谢谢这位记者朋友的提问,下面由我来回答这个问题。

-

吴家桦:

习近平总书记强调,新质生产力主要由技术革命性突破催生而成。去年5月,省委十二届五次全会部署人工智能、航空航天、先进装备、清洁能源、生物制造、先进材料六个重大科技专项。省委科技委召开两次会议,对遴选科技攻关方向、编制专项实施方案等提出要求,审议项目建议清单。省政府印发前沿科技攻坚突破行动计划及六个重大科技专项实施方案,围绕23个攻关方向布局74项重点任务。我们在组织实施过程中,始终坚持面向产业、服务企业,不断优化项目组织机制,在三个方面进行了改革。

-

吴家桦:

一是加强创新资源统筹,集中力量开展攻坚突破。组织专项过程中,充分发挥省委科技办统筹职能,会同发改、经信、教育、财政等部门形成合力,对六个专项予以重点支持。在经费上,省级财政强力保障,截至目前,已布局重大科技项目102个,省级财政投入9.23亿元,近期还将启动项目58个。同时,在出台人工智能、低空经济等产业链专项支持政策时,我们均将实施重大科技专项作为重要举措,形成科技创新与产业创新同频共振。

-

吴家桦:

二是改革项目生成方式,任务遴选紧扣产业需求。在征集科技需求时,我们聚焦六大优势产业和“15+N”重点产业链,围绕迫切需要解决的“卡脖子”难题,面向在川链主企业、科技型骨干企业,开展常态化科技需求征集。筛选科技需求时,在过去邀请技术专家、企业专家的基础上,邀请创投基金的资深投资人,共同帮助我们瞄准四川有基础、产业有前景、全国能领先的优势领域多维度遴选任务,进一步提高攻关方向与产业所需的“契合度”。

-

吴家桦:

三是突出企业主体地位,强化产学研用协同创新。在实践中,企业更懂市场需求,更了解产业技术攻关的“卡点”“堵点”在哪儿。因此,在遴选攻关单位时,我们更多支持企业牵头、高校和科研院所共同参与的“大兵团作战式”联合攻关,已布局的项目均有企业参与,其中63个项目由企业直接牵头。为缩短“实验室成果”变为“工厂产品”的周期,在布局攻关任务时,就明确了联合攻关的企业为产出成果提供应用场景,不仅提高了攻关的针对性、有效性,还大大提升了科技成果的转化效率。

-

吴家桦:

专项启动以来,一批关键核心技术相继取得突破,一批标志性产品陆续涌现。在人工智能方面,全球首颗AI大模型科学卫星、首个太空计算星座成功发射,实现“天数地算”向“天数天算”转变。在机器人方面,“绵阳造”四足机器狼亮相九三阅兵式,“成都造”人形机器人应用于成都世运会。在清洁能源装备方面,“德阳造”世界首台、最大单机容量500兆瓦冲击式水电机组研制捷报频传,相关关键部件接续通过验收。在生物制造方面,全球首个在肺癌适应症方面的“四川造”抗体偶联药物获批上市。

-

吴家桦:

目前,我们正会同有关方面,研究论证“十五五”期间拟布局的重大科技专项。下一步,我们将持续加强关键核心技术攻关,推动科技创新与产业创新深度融合,加快培育发展新质生产力,为四川高质量发展注入新动能、增添新优势!谢谢。

-

主持人 李雄艳:

谢谢吴家桦先生,请继续提问。

-

香港商报记者:

香港商报记者提问。在引导高新区聚焦“高”“新”发展、培育新质生产力方面,四川近年有哪些工作成效?请问下一阶段的发力重点是什么?谢谢。

-

曾吉明:

谢谢您的提问,这个问题我来回答。

-

曾吉明:

近年来,全省高新区锚定“发展高科技、实现产业化”目标,做深做实“高”和“新”两篇文章,在培育形成新质生产力方面发挥了“领头雁”作用。目前,全省高新区数量达到28家,其中,国家级高新区8家、省级高新区20家。回顾“十四五”期间全省高新区发展取得的成效,可以用三句话来概括。

-

曾吉明:

一是综合实力强。2024年,全省28家高新区以不到3%的建设用地面积,贡献了全省17.8%的地区生产总值,较2021年提高了1.6个百分点;营业收入从2021年的3.04万亿元增加到超4万亿元,增长了1万亿元。营业收入超500亿元的高新区有21家,占全省营收超500亿元开发区总数的40%以上。高新区主要经济指标平稳增长,韧性活力持续显现,成为稳住全省经济基本盘的重要支撑力量。

-

曾吉明:

二是创新能级高。高新区完成了全省35%以上的技术合同成交额,拥有全省40%以上的有效发明专利,企业研发经费投入占全省的50%以上。集聚了全省40%以上的国省级企业技术中心、60%以上的国省级制造业创新中心。超高清视频显示、绿色氢能等22条产业新赛道在高新区率先布局,新的产业形态不断涌现。“四川造”飞行汽车、机器狼、人形机器人等一批战略性原创成果在高新区加速实现产业化。

-

曾吉明:

三是集聚效应好。优质企业加速向高新区汇集,累计培育全省超40%的高新技术企业、超50%的专精特新“小巨人”企业、近60%的瞪羚企业,上市企业数量达90家,我省拥有的本土世界500强企业均在高新区。支撑建设了5个国家级先进制造业集群、3个国家级战略性新兴产业集群和9个国家级中小企业特色产业集群。

-

曾吉明:

下一步,我们将抢抓国家战略机遇,聚焦重点产业“建圈强链”,推动高新区科技创新和产业创新深度融合,培育壮大优质企业群体,做大做强高新技术产业,提升园区产业承载能力,推动高新区加快成为创新驱动发展示范区、新质生产力引领区和高质量发展先行区。

谢谢。 -

主持人 李雄艳:

谢谢曾吉明先生,时间关系提最后一个问题。

-

四川广播电视台记者:

四川广播电视台记者提问。请介绍一下四川在建设成渝(兴隆湖)综合性科学中心方面有哪些重点方向,取得了怎样的进展?谢谢。

-

陈亮:

谢谢这位记者朋友,我来回答这个问题。

-

陈亮:

成渝(兴隆湖)综合性科学中心是打造西部地区创新高地的重要载体。按照国家部署和省委、省政府要求,在空间布局上,以天府新区兴隆湖周边100平方公里左右为核心区域,集中布局建设重大科技基础设施、高水平实验室、前沿研究平台和成果转化基地,着力打造构筑大平台、实施大项目、凝聚大团队、产出大成果、孵化大产业的集中承载地。

-

陈亮:

在主攻方向上,依托中科系、中核系、中物系、中航系等优势科研力量,推动原始创新向产业创新转化,重点聚焦电子信息、先进核能、航空航天、生物医药等特色优势和战略必争领域。

-

陈亮:

在重点任务上,坚持“四个面向”,开展关键共性技术攻关,开发战略性高技术产品,打通基础研究到成果落地的产业化通道,建成科技创新策源地。

-

陈亮:

“十四五”以来,成渝(兴隆湖)综合性科学中心起步成势,初步形成学科内涵关联、空间分布集聚的原始创新集群和产业创新高地,有效支撑成渝全域高水平创新活动。

-

陈亮:

在战略科技力量方面,已构建“高水平实验室+大科学装置+国家级创新平台”战略科技力量矩阵,国家实验室、电磁驱动聚变大科学装置、川藏铁路技术创新中心等相继落地。

-

陈亮:

在成果转化方面,高水平打造成都科创生态岛,建设西部中试综合服务共享平台,聚集天府国际技术转移中心等服务机构104家,引进培育两院院士等高层次人才1070人、创新团队231支,打造开放共享的一流创新生态。

-

陈亮:

在新兴产业和未来产业方面,培育高新技术企业超1400余家、瞪羚企业9家,国省“专精特新”企业124家,高新技术产业营收年均增速超50%。落地商飞软件、天府轻动、天齐锂业、天府聚变能源等重大项目,有力支撑我省电子信息、航空航天、新能源、核聚变等新兴产业和未来产业创新发展。

谢谢。 -

主持人 李雄艳:

谢谢陈亮主任。今天的新闻发布会就到这里,谢谢各位发布人,谢谢各位记者朋友的参与,大家再见。