- 新闻关键词

- 名词解释

- 醉驾 入刑 松动

- 醉驾入刑:醉酒驾驶机动车,不管情节是否恶劣、是否造成后果,都将按照“危险驾驶”定罪,处以拘役,并处罚金。新修订的刑法于2011年5月1日起施行,“危险驾驶”入罪引起社会高度关注,明显加大了对醉驾、飙车等危险驾驶行为的惩罚力度。2011年5月,最高人民法院对全国的醉驾案件进行调研,并酝酿出台相关司法解释。

近日,最高法发布的《量刑指导意见(二)》中提出:“对于醉酒驾驶机动车的被告人,情节显著轻微危害不大的,不予定罪处罚;犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。”

不少媒体以“醉驾不再一律入刑”的标题报道,而舆论中则有醉驾入刑“松动”的解读,一石激起千层浪。

一时间,不仅引发法律界的各种解读,网友们更是众说纷纭,看法各异。

★醉驾入刑被认为是一条好法律

自2011年“刑法修正案”将飙车和醉驾列入“危险驾驶罪”之后,“开车不饮酒,饮酒不驾车”的观念已深入人心。如今无论亲朋聚餐还是婚庆喜宴,只要有人以开车为由拒喝酒,人们大多予以宽谅,不再强行劝酒。而各地的酒驾和醉驾行为也大幅下降。公安部去年4月发布的数据显示,5年来全国共查处酒驾醉驾违法行为247.4万起,与法律实施前5年环比下降34%,醉驾更下降了38%。

显然,“醉驾入刑”为道路交通安全的提高贡献不小。

而法律能如此短时间变为妇孺皆知的常识,成为社会的行为准则,很大程度上也在于法律的刚性与有力传播。

高晓松醉驾入刑之后,“醉驾会入刑”就深入人心

尽管有专家称,当年法案推出时并未有“醉驾一律入刑”的提法,并称是媒体的一种误读,但当初的法律条文确实对“醉驾入刑”未附加任何条件,公安部下发的文件中,也确曾要求“从严掌握立案标准,对经检验驾驶人血液酒精含量达到醉酒驾驶机动车标准的,一律以涉嫌危险驾驶罪立案侦查”。

可以说,正是这种严格执法确立了法律的威严与震慑力。

★醉驾“一律入刑”也不合理

醉驾在现实中的危害确实差异很大,一些明显轻微的醉驾“一律入刑”也不合理。

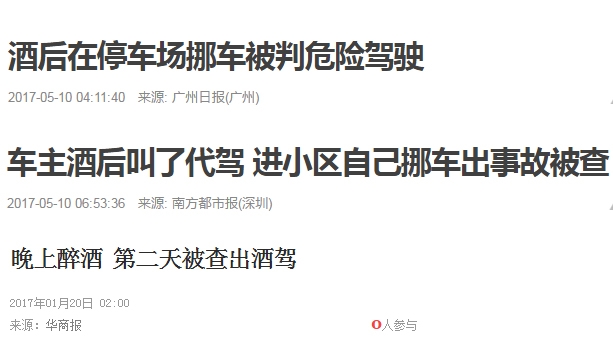

比如小区停车场挪一下车、让代驾开到家门口后自己开进去,或者前一晚喝多了第二天早上起来上班检测出来仍然超标等等,即“情节轻微”却被刑责的情况。

这些都是有新闻报道过的。

过去一刀切的入刑处罚,威慑力是很强,但从法律实践中也可以看到,造成了打击面过大的情况,那些情节轻微、也没造成社会危害的酒驾被入刑,实际上让当事人付出了过多的代价,罪罚并不相当,说起来也是冤案。

因此,最高法对醉驾等犯罪行为的量刑予以规范和完善,是必要的,也于法有据。刑法总则中就有“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”的规定,这也适用于醉驾等行为。

其实,随着时间的推移和实践的反馈,醉驾入刑的内涵也不断在“松动”或者说“修缮”。

根据2011年2月全国人大常委会通过的《刑法修正案(八)》,“在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。”自此,醉驾开始由《治安管理处罚法》规范,变为由《刑法》处罚制裁,惩处方式升格,通常称为醉驾入刑。

然而2013年12月,最高法、最高检、公安部联合发布的司法解释规定,在道路上驾驶机动车,血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的,属于醉酒驾驶机动车,依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定,以危险驾驶罪定罪处罚。醉酒驾驶机动车,血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的,从重处罚。

到了这份司法解释,执法开始趋于理性,执法者的判定权已经被分出一部分给机器了,酒精检测仪面前,醉驾被查,谁都心服口服。

所以,文明就是复杂,在打击醉驾大原则不放松的情况下,用整体和联动的眼光看问题,分门别类,一事一议,力促量刑规范化,是值得肯定的实践理性。

“松动”只是在尺度上的微调,对于判罚的标准不是模糊了,而是有望更加精晰化、准确化。

正如人们所担心的一样,对于“情节显著轻微、危害不大”的标准如果掌握不好,可能会破坏司法的公信力。这是合理的猜疑,要消弥这样的民间忧虑,必须夯实监督,杜绝腐败。

如何把握界定“醉驾情节显著轻微”的尺度就显得尤为重要。

首先,在赋予法官一定的自由裁量权的基础上,要制定一套严密的“界限”认定方法和标准,用制度堵住“打法律擦边球”的空间。

其次,对于因为“醉驾情节显著轻微”而免于定罪处罚的案例要予以公示,接受社会与群众的监督,避免徇私枉法、权力寻租的行为发生。

最后,要加强改革试点地区司法廉洁教育和廉政文化建设,坚决查处贪赃枉法、腐化堕落、滥用职权等腐败、违法行为。执法法官和法院其他工作人员,也要自觉保持高尚品格和廉洁操守,守住公正司法的职业道德底线,要坚持以事实为根据,以法律为准绳来执法办案,为新意见的试行保驾护航。

“一刀切”真的公平吗?

@璐璐:之前的“醉驾一律入刑”确实发挥了巨大的威慑作用,但也难免误伤。前些日子,某位医生酒后叫了代驾,但在代驾把他送回小区并离开后,医生自己挪了个车,不慎发生轻微刮蹭,与保安发生争执后警方介入,被控危险驾驶罪,二审改判后才免于刑事处罚。你们说,这种情况,真的和在大马路上醉驾的危害一样吗?真的需要入刑吗?

@九亭大爱:之前一些新闻报道里提到过,“吃个蛋黄派被判酒驾”、“女子吃醉虾被查出酒驾”、“前一晚喝多了第二天早上起来酒精含量仍超标”……看到这些报道的时候,大家多多少少会觉得有些不妥吧。这一次的指导意见,实质上就是一种纠偏,可以减少这些“乌龙”事件,所以大家不要急着拍砖。

@Apple:谁说“一刀切”不好?我就觉得挺好的,司机不敢酒驾,行人不是更安全吗?严格一点,才有震慑力嘛。

松动≠侥幸

@豆沙:醉驾情节轻微者酌情不入刑,并不代表醉驾不入刑,更不代表法律对危险驾驶行为大开“绿灯”。如果听到这个消息就以为醉驾也无所谓,心存侥幸,交警叔叔分分钟教你重新做司机……

@阿悄:其实大家担心的并不是醉驾入刑“松动”本身,而是这个“情节轻微”到底怎么判定。如果没有统一的、细致的标准,各地在执行的时候可能就会出现滥用裁量权的现象,或是出现“选择性执法”。

@MoMo:相关司法机关要出台好细则,突破现有条款的局限性,杜绝权力寻租的空间。如果新的规定带来的是新的“漏洞”,那可能还不如“一刀切”呢,所以一定要细化新规。