- 新闻关键词

- 名词解释

- 父母 儿女 代沟 留美学生

- 代沟:广义指年轻一代与老一代在思想方法、价值观念、生活态度、兴趣爱好方面存在的心理距离或心理隔阂。由20世纪60年代末美国人类学家M.米德在所著《代沟》中提出。狭义指父母子女之间的心理差距或心理隔阂。代沟主要存在于一般成人与年轻人两代人之间,父母与子女之间的差异并不是不可避免的。

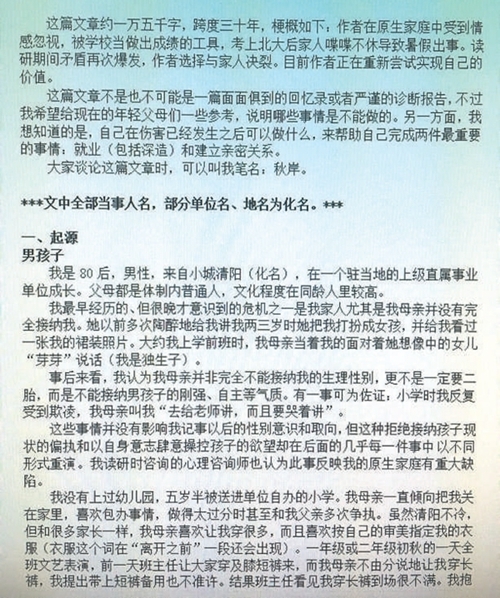

在父母和外人眼里,王猛(化名)符合所有“别人家孩子”特征:从小成绩数一数二,四川一地级市高考理科状元,被北大最好专业之一的生物专业录取,本科后又成为美国排名前50的大学研究生……

然而,这一切光环的背后,却是王猛和父母的决裂:12年前,他不再回家过春节;6年前,他拉黑了父母所有的联系方式;他甚至还准备再到北大读个心理学方面的博士,以解决自己长期压抑之下的心理问题。

他将自己与家庭决裂的根源归结为父母从小对自己的“过度关爱”。

近日,他写下万字长文,并发给了一些要好的朋友,告诉这些年轻的父母“哪些事情是不能做的”。【详细】

▲万字长信的开头部分文字

看完整篇文章,实在让人唏嘘。难道父母和孩子,一定要在不同的世界里渐行渐远,直到无法沟通吗?

网友们也站在各自的角度发表看法

☟☟☟

父母控制孩子而不自知,

这是中国式父母的通病!

儿子心理有问题,

养儿才知父母恩!

还有网友PO出了自己的经历,

对儿子的遭遇感同身受

有人认为父母和儿女的代沟是不可逾越的鸿沟

可也有子女和父母沟通后互相理解包容的

如果所有家庭在面对问题时,像这样以爱、包容、理解为大前提,或许就不会出现这么多家庭矛盾了。

●儿子试图“惩罚父母” 其实惩罚了自己

独立儿童工作顾问杨海宇

儿童从生下来就有自己的思想和能力,无论深浅,无论大小。儿童的成长过程中一直在寻求独立的空间和发展可能。于是,孩子的能动意识和独立人格与父母‘为孩子好’的包办做法之间形成了拉锯。这拉锯几乎是一边倒的,父母手中所握有的权力和能量是没有经济实力和经济独立的孩子所不能比拟的。

对于孩子来说,这是一种对自己人生的控制。自己毫无机会参与到自己生活的塑造过程中,自己的观点和声音在父母面前被忽略,几无价值。孩子的成长过程充斥着这拉锯和冲突带来的焦虑和压力。

国家二级心理咨询师王婷

在父母层面,最重要的一点是没有给孩子最基本的尊重,建立孩子最初的安全感。这位年轻人在现在这个时候,已经离开家10多年,向父母一一列举这么多事来进行“控诉”,控诉的背后反映的恰恰是他想要得到父母的尊重和认可。

对于儿子来说,他已经知道了心理咨询的基本原理和方法,这反而导致他不能全身心投入。他认为父母没有接纳他、认可他,让他很愤怒,就跟父母离得远远的,甚至不联系。他想通过这种方式惩罚父母,但其实惩罚的更是他自己。

●亲子代沟,怎么解决?

没有一个孩子是一夜之间变得令父母感到陌生的。所有的改变,都是一点一滴,日积月累的结果。

家长篇

一、不要失去孩子的信任。

信任这个东西,一旦崩塌是无法重建的,也就是说,如果孩子一旦做了“父母是不值得相信的”结论,就无法扭转孩子的想法了。

二、父母应注重事物本质上的教育和引导。

虽然世界的表现形式层叠不尽,但是总有一些本质上的道理是不会变的。鼓励孩子在他喜欢的小世界里成为参与者,而不仅仅只是消费者。

三、孩子不可能永远在父母身上得到满足。

每一位父母,都迟早会从孩子的生命里谢幕,这是我们的宿命。在我们退出之前,孩子需要找到新的伙伴和世界,来认同自己,体现自己的价值。

我们应当鼓励孩子去到我们不了解的领域,并为此感到高兴。代沟,从这个角度来看,其实是孩子成长和独立的标志。

四、永远相信孩子的判断。

孩子作为比我们更年轻的个体,对未来的把握总是会超越我们的。

在“未来”这件事上,他们更应该是我们的老师。该虚心接受和学习的,肯定是我们做家长的。

子女篇

“父母在,人生尚有来处;父母去,人生只有归处”。生活中有多少人子欲养而亲不在,后悔不已。当我们父母健在时,又岂能因观点不和,想法不同,就对他们不理不睬?

如果多说几句话,多点理解,父母孩子之间真的没有那么多的代沟,也不至于弄得各自背后抹泪。

希望所有人都能真正理解这句话:家不是讲理的地方,而是讲爱的地方!

现在,就是一个在同龄人之间都开始出现代沟的时代,更别说父母和相差二三十岁的孩子了。

所谓的代沟,其实也是一方放弃了与另一方的沟通。

在代沟背后,或许也如网友所言:孩子一直在等父母说抱歉,而父母则在等孩子说谢谢。